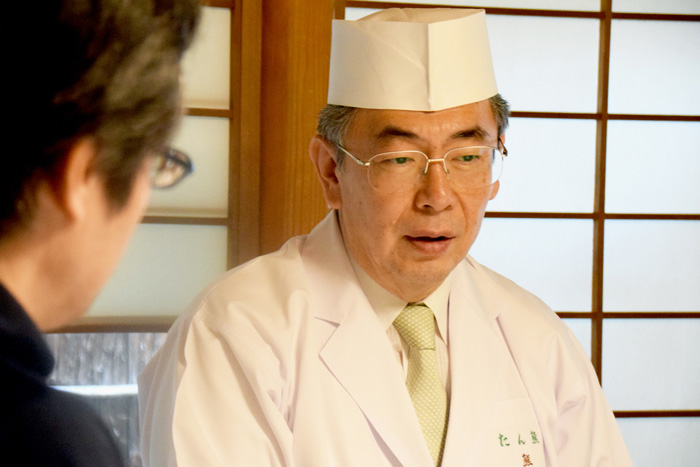

京野菜が磨いた京料理の技

たん熊北店代表取締役 栗栖正博氏

京料理とは何か。改めて問われると、意外に答えにくい。そもそも「京料理」という言葉が使われ始めた時期についてさえ、明治以降というぐらいで定かではないのだ。おそらくは人により、京料理の定義は異なるだろう。ただ「言葉がどうであれ、その精神は不変」と語る栗栖正博氏に、京料理と京野菜の関係について伺った。

京料理とは「おもてなしの料理」

京料理とは、平安時代の昔から京都で作り続けられてきた「おもてなしの料理」だと思います。おもてなしだから、作る人は料理のスペシャリストです。平安朝には大膳職と呼ばれる料理人の長にあたる職があり、朝廷でも位の高いお公家さんが務めていました。

元々料理人、膳夫(かしわで)は、貴族の中でも包丁さばきの上手な人が、就く職種だったのです。鳥をさばき、魚をさばくといいますが、千年以上も前の庶民が、捕まえた獲物をわざわざ包丁でさばいたりはしません。そもそも庶民は、包丁など持っていなかったはずです。包丁さばきの技術は時間をかけて洗練されていき、式包丁として今に伝えられています。

朝廷では、大膳職の下でプロの料理人である膳夫たちが、お客さんをもてなす晩餐会の料理を作っていました。これが京料理の原点です。当時の「おもてなし」は、大げさでなく国の先行きを左右するほど重要なもの。万が一、味が悪くて相手の機嫌を損ねたりすれば、内政問題はもとより外交上の諍いにまで発展しかねません。

だから、料理人たちは、技に磨きをかけ、秘伝の技術を弟子に伝えていったのです。ところが、磨き抜かれた技を身につけた料理人が、ある事件を境に無用の存在となってしまいます。

それは明治維新です。明治天皇は、徹底して西洋文化を取り入れました。洋装に洋学、そして洋食です。となると、和の料理を作る職人はいらなくなる。そのため、もてなしの料理の技を身に付けた料理人の多くは、京都に残り料理屋を開きました。これが京料理の起源につながっているのです。

野菜のうまみを引き立てる技

朝廷で料理を任されていた人たちの技術は、極めてレベルの高いものでした。その理由は、京都の土地にあります。

まず、京都は海から遠くはなれています。だから、鮮魚は川魚以外、手に入りません。冷蔵技術のない時代のことです、使える魚は塩干(えんかん)ものに限られる。一塩した鯖やぐじにかれい、あるいは棒鱈やにしん、乾燥させた数の子などを干したものです。このような塩漬けや乾物を、生ものと同じようにおいしく食べるために、さまざまな技が開発されます。

そしてもう一つの主役、野菜と取り合わせるのです。幸い、京都盆地のまわりでは、おいしい野菜が豊富に取れました。といっても、一般の人の野菜の食べ方は、洗って切って丸かじりするぐらいでしょう。それでは、おもてなしの「料理」とはいえません。

野菜のおいしさを、さらに引き出すのには技術が必要なのです。だしを使い、発酵食品を合わせて、煮炊きしたり、和えものにする。そこに、塩干ものの魚介類を付け合わせる。長い時間をかけて洗練されてきた、技を使いこなす料理人だけにできる技であり、これが京料理のルーツです。

料理人に求められる美学

昆布を水につけておいて煮出せば、おいしいだしができます。そのだしに、大根をつけておくと、大根にうまみが乗ります。うまみの増した大根をさっと煮て、味噌と少々の塩で味をつける。だしのうまみに素材の味が合わされば、十分にうまいんです。

僕らは先輩から「白い大根は、白う炊き上げなあかん」と教わりました。料理をする過程で、素材に色をつけるのはよくないということです。そんなことしたら「汚(きたな)なるやないか」と怒られました。

ここには、お公家さんをルーツとする料理人ならではの美意識がうかがえます。京料理では、京野菜の色を変えたらあきません。素材が持つうまみは言うまでもなく、色までも大切にする。それが京料理の美学です。

だから、煮炊きするのにも、しょう油はできるだけ使いません。昆布としいたけのだしを使って、素材のうまみを十分に引き出して、最後にほんの少しだけ薄口しょうゆを加える。そこに塩を、ちょこっと入れる。これで「うわ~うまっ」となるんです。お酒にぴったり合います。

土地の恵みを活かした京野菜

京野菜にもいろいろありますが、太閤秀吉さんが京都に来られてから種類が増えたといわれています。例えば、聖護院のあたりに、愛知地方から持ってきた大根を植えたら、土地が肥沃だから、ごっつくてごろんと丸い大根が育ちました。これが聖護院大根です。

古代の京都盆地は湖だったので、湖底にはさまざまな栄養分がたまっています。だから京都の土地は肥えているのです。近郊には巨椋池のように巨大な池があるなど、水にも恵まれていました。1941(昭和16)年に埋め立てられるまでの巨椋池では、おいしいじゅんさいがたくさん採れたのです。

秀吉さんは農家の出身でしたから、どこで何を作ればよいかが、よくわかっていたのでしょう。水菜も壬生のあたりで作ったら、特別に甘くておいしいのができた。だから、これは壬生菜(みぶな)と呼ばれます。

京都は千年の間、日本の都でしたから、全国から多種多様な食材が入ってきました。北海道で取れた昆布は、北前船で敦賀に運ばれ、そこから陸路と琵琶湖を経由して京都に持ち込まれたのです。若狭湾の魚は一塩して、鯖街道で運ばれます。小浜から京都まで約100キロ、気温の低い夜中に一晩かけて運び、朝には京都に着きました。

そうして得られた食材を、もてなしの料理に昇華させたものが、今に続く京料理なのです。

守り続ける心、挑み続ける技

私の店、たん熊北店は、1928(昭和3)年に、祖父の栗栖熊三郎が創業しました。今と同じ場所、カウンター7席だけの割烹でスタートしました。

祖父は丹波の山奥の出身です。実家は炭焼きを営んでいましたが、三男坊だったために早くから家を出たそうです。最初は保津川下りで筏を操る船頭の丁稚になり、次は嵐山の料理旅館に野菜を運ぶ八百屋の丁稚になりました。

最後にたどり着いたのが、料理人の丁稚です。その料亭「たん栄」で修行を積み、やがて独立。店の名前は、修行した「たん栄」から「たん」の二文字をいただき、熊三郎の「熊」を付けました。

熊三郎の時代から「たん熊」が何より大切にしているのは、おもてなしの心です。そのために、守るべき伝統、例えば地下から汲み上げる井戸水、利尻の昆布と枕崎の本枯鰹節でとるだしは、絶対に変えません。

だからといって、新しいことに挑戦しないわけではない。革新的な技術で試してみる価値のあるものは、積極的に取り入れています。そして、来ていただいたお客様だけでなく、その時に手に入った素材とも一期一会の精神で接する。一瞬たりとも気を抜かない。

それが、京料理の料理人の矜持なんです。

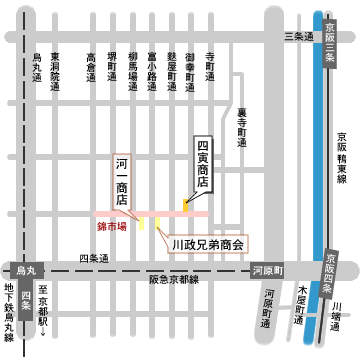

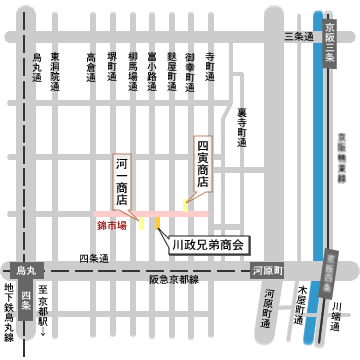

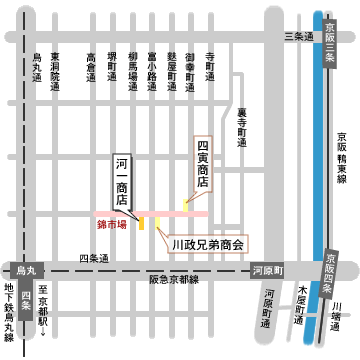

たん熊北店本店 概要

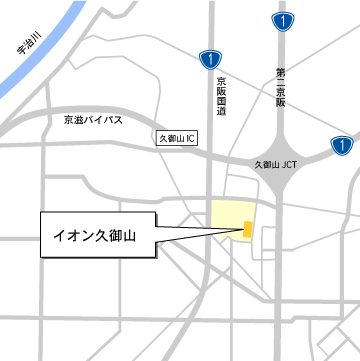

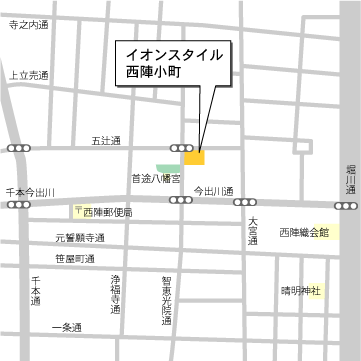

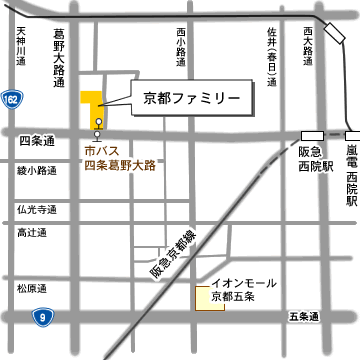

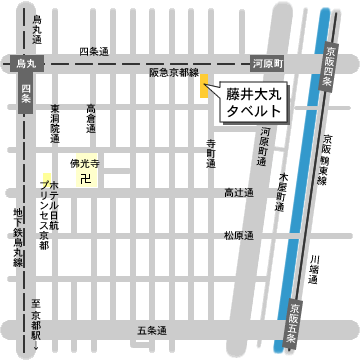

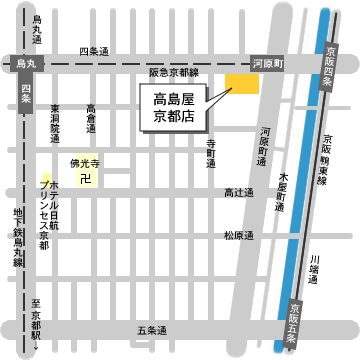

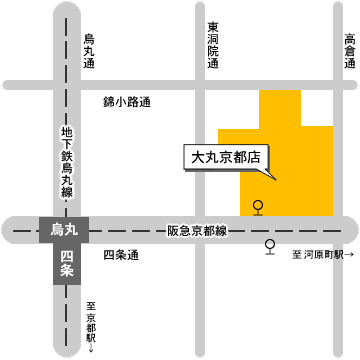

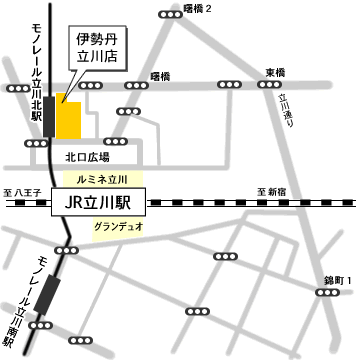

たん熊北店本店

- 京都市中京区西木屋町四条上ル紙屋町355

- tel 075-221-6990

- 正午〜午後2時 午後5時〜午後10時

- 不定休

- 要予約

- 駐車場無し

- 昼 3,500円〜10,000円 夜 15,000円〜25,000円

- http://www.tankumakita.jp/