奇跡のとうがらし『万願寺甘とう』

とうがらしを漢字で書くと「唐辛子」。その意味は「唐(中国ではなく、外国を意味する)」から伝わった「辛子(からいもの)」。要するにとうがらしとは、基本的に辛い食べ物である。真っ赤なとうがらし、例えば鷹の爪などは、見た目からしていかにもピリピリしていそうだが、実は一般的に辛味の強いのは、普通のとうがらしの方だ。ところが、世の中には、辛味を『完璧にゼロ』に抑えたとうがらしがある。その名を『万願寺甘とう』という。

『万願寺甘とう』、そのルーツは?

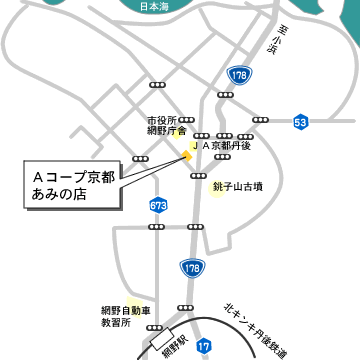

『万願寺甘とう』とは、京都府舞鶴市内と隣接する限られた地域の特定の農家で栽培されたとうがらしを示すことば。「万願寺とうがらし」をキーワードに検索すると約52万件ヒットするが、その多くが『万願寺甘とう』とはまったくの別物、中には宮崎県産などが含まれていたりする。

逆に『万願寺甘とう』で検索すると、ヒット数は3万9千件にまで絞り込まれる。なぜならこのブランド名を名乗れるのは、京のブランド産品認証を受けたものだけに限られるからだ。

『万願寺甘とう』の祖先は、今から約100年前に、舞鶴市万願寺地区で誕生した。その特徴から「伏見とうがらし」と外国が原産の大きなとうがらしの交雑によって生まれたものがルーツと推測される。たまたまこの地にできたとうがらしが、おいしいと評判を呼び、地区の農家約30戸が毎年栽培し続けるようになった。

その後、地元で「万願寺とうがらし」の名前で細々と栽培されていた品種に、一大転機が訪れる。1983(昭和58)年、京都府が当時の舞鶴中筋農協に、野菜のブランド化を打診したのだ。これを受けて「万願寺とうがらし」は『万願寺甘とう』となり、農協内に甘とう部会が立ち上げられた。この部会で栽培や出荷のルール作り、共同選果の仕組みや品質の基準作りなどが行われ、本格的な生産と出荷が始まる。

『万願寺甘とう』は、提供当初から高い評価を得て、売れ行きも順調、品不足となるほどだった。京都府が狙ったブランド化は見事に成功し、1989(平成元)年、京のふるさと産品協会より『京のブランド産品』第一号の認証を受ける。だから、他の産地が「万願寺とうがらし」を名乗ることはぎりぎり許されるとしても、『万願寺甘とう』を名乗ることはできないのだ。

大きくて、真っ直ぐで、おいしくて

『万願寺甘とう』と、他のとうがらしを比べてみれば、違いはまさに一目瞭然、そもそもの見た目がまったく異なる。何より、まず大きい。選果場で長さにより「秀品」「優品」「良品」の3ランクに分類され、エボ(枝とつながっている部分)を含まない長さが、最低でも10センチ以上ないと出荷されない。

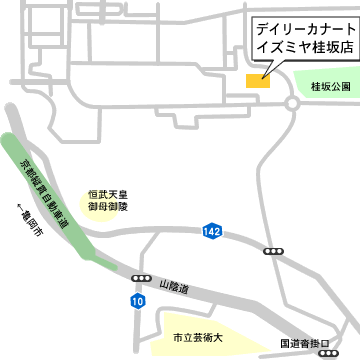

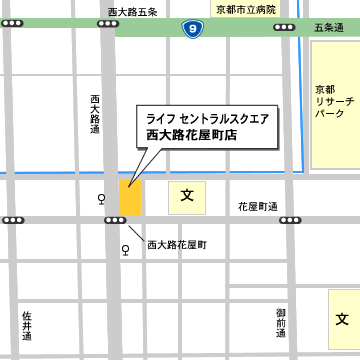

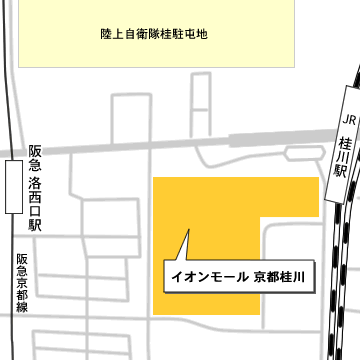

最高ランクの「秀品」は、長さ13センチから23センチまでで、曲がりのないものと定められている。だから、仮に長さで基準を満たしていても、曲がっているものは「秀品」ではなく「優品」となる。選別作業を担う『舞鶴万願寺甘とう部会』では、人手により手間ひまかけ、一切の妥協は許されない。「京のブランド産品」としての出荷が許されるのは「秀品」だけ。大きくて、真っ直ぐなものだけが、ブランド品として認められた『万願寺甘とう』なのだ。

外見の特徴は、他にもある。大きいながらも、肉厚であること。色は鮮やかな濃緑色で艶に満ちている。肉がしっかり詰まっているから実に張りがある。機会があれば、ぜひ他のとうがらしと比べてみてほしい。

そして、肝心の味である。大型で肉厚とはいえタネが少なく食べやすい。果実はとても柔らかでジューシー、甘みにくわえて独特の風味が味の良さを醸し出す。もちろん『万願寺甘とう』である限り、辛味は一切ない。

科学の力で辛味を完ぺきに制御する

ここで植物に詳しい人なら、疑問を持たれるかもしれない。とうがらしは基本的に、風が花粉を運ぶことで受粉する風媒花である。とはいえ、虫が花粉を運ぶことによる他家受粉も起こり得る。そんな中で、どうやって『万願寺甘とう』は、辛味ゼロの純粋さを維持しているのかと。

その秘密は、科学の力にある。『万願寺甘とう』は固定種として、地元で大切に育てられてきた。それをさらに、京都府農林センターが品種改良を進めて、2007(平成19)年に『京都万願寺1号』が品種登録される。

ただし、この段階では、まだ辛味を持つ果実の発生率が3~6%程度残った。これでは100%完全に辛味を抑えたとはいえない。そこでさらに研究を重ねた結果、2012(平成24)年に導入されたのが『京都万願寺2号』である。これは遺伝子マーカーを使い、辛味遺伝子を完璧に取り除いたもの。つまり、この品種に限っては、辛味の発生が原理的にありえないのだ。

「100年続く産地を作る」添田潤さん

科学の力により『万願寺甘とう』は、飛躍的に品質が高まった。とはいえ、品種改良されたタネをまいて、放っておけば実がなるわけではない。ブランド品として認められた『万願寺甘とう』が出荷されるまでには、作り手の地道でひたむきな努力が積み重ねられている。

「何に一番苦労するかといえば、木のテンションを保つことです」と、JA京都にのくに 舞鶴万願寺甘とう部会の元部会長添田潤氏は語る。木のテンションとは、独特の表現だが、わかりやすくいえば木の元気である。

「京都万願寺2号は、形質的にくびれを残しているので曲がりやすいのです。曲がってしまうと秀品とはなりません。だから、木のテンションを良くして、収穫時期にも細心の注意を払っています」と語る添田氏が強調するのは、土作りをはじめとする生産時に必要な条件である。

土作りで何より大切なのが排水性である。土作りに関しては、ふかふかの土を求めて、部会に参加する生産者がそれぞれに工夫をこらしている。

「部会には今、約420人の生産者がいます。だから、毎年420の事例が共有される。その中の成功事例を次の年に取り入れる。さらに、一人ひとりが工夫を重ねる。そうやってブラッシュアップしていくので、毎年、品質は高まり、収量も増えていきます」

これも『万願寺甘とう』最大の強みである。生産者が一致団結し、ルールを守りながら、少しずつ工夫を重ねる。成功事例はもちろん、失敗事例も共有することで、より良い産品づくりに全生産者が協力して取り組む。

「僕らは、この万願寺甘とうでめしを食い、子どもを育てていく。そう決めています。そのためにも、ここを100年続く産地にする。それが僕らの誓いです」

奇跡とは、偶然に任せて起こるものではない。人のひたむきな努力が、積み重ねられた結果として起こるのだ。